Socrate s’imbatte, nei pressi del Pireo, nel giovane Fedro, il quale, di ritorno da un incontro con Lisia, lo informa che l’oratore ha appena pronunciato un entusiasmante discorso sull’amore. Strada facendo i due scorgono un posto tranquillo lungo le rive del fiume Ilisso e si siedono sotto un platano, in pieno meriggio, in un incantevole prato. Socrate prega Fedro di riferirgli il discorso di Lisia.

La sostanza del discorso di Lisia che chi non ama è superiore a chi ama, e che dunque al non-amante deve concedersi chi ha caro se stesso. Le ragioni addotte da Lisia ruotano intorno al concetto che chi ama si trova in una condizione di scarsa lucidità mentale, il che lo rende spesso sgradevole e sempre inaffidabile.

Alla fine Socrate elogia la scaltrezza con cui Lisia è riuscito a dissimulare il fatto che in realtà ripete sempre gli stessi concetti, non più di due o tre, ed afferma che, anche rimanendo nel solco della tesi lisiana, molti argomenti potrebbero essere aggiunti. Sfidato da Fedro, Socrate, pur vergognandosi di improvvisarsi retore, glielo dimostra. Parlerà però a capo coperto, per l’imbarazzo di sostenere una tesi che non condivide.

L’errore più evidente di Lisia stato quello di non dare una definizione dell’oggetto del discorso, cioè l’amore: a ciò provvede Socrate, che, rimanendo nel solco della concezione negativa che ha Lisia dell’amore, lo definisce come “desiderio irrazionale di piacere che prevale sulla retta opinione, ha di mira la bellezza fisica e domina interamente chi lo prova”.

L’amante dunque è come un ammalato: non sopporta nulla che contrasti i suoi capricci, derivanti dal malessere che prova. Per questo tende, se può, a rendere suo schiavo l’amato, e per questo lo vuole in genere inferiore a sé (per età, per forza fisica o per altre ragioni) o, se non lo è, cerca di renderlo tale. Inoltre, quando guarisce dall’amore, diventa un altro uomo: di conseguenza non gl’importa pi nulla dell’amato. Questo rende evidente l’inconsistenza del sentimento d’amore, che è pertanto da giudicare negativo.

Alla fine Fedro, pur dichiarandosi pienamente convinto, chiede a Socrate di continuare il discorso: bisogna infatti chiarire perché il filosofo non condivida la tesi che pure ha brillantemente dimostrato. Socrate accondiscende, anche perché il suo dàimon lo sta rimproverando e gli chiede di fare ammenda del precedente discorso.

L’amore è follia, ma una divina follia (thèia manìa), ed è, come tutte le forme di divina follia, un dono divino: come tale non può che essere un bene: nasce dalla stessa radice da cui nascono l’arte e la profezia, altre forme di follia divina.

Per poter dimostrare quanto detto, bisogna prima aver chiara la natura dell’anima umana.

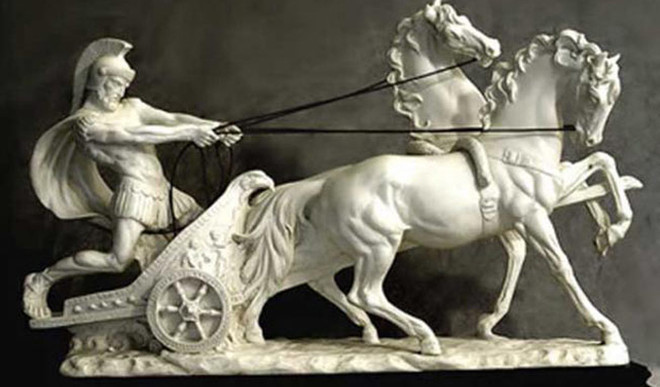

Essa è immortale [l’argomento, ampiamente svolto nel Fedone, viene qui riassunto nella considerazione che ciò che muove se stesso non cessa mai dal suo moto] e può essere paragonata ad una biga alata trainata da due cavalli e guidata da un auriga.

L’anima, prima di unirsi ad un corpo, vive in un mondo iperuranio, dove contempla le pure forme [le cosiddette Idee]; una volta incarnatasi, cioè contaminatasi con la materia, è costretta a successive reincarnazioni dopo la morte del corpo, con diversi destini a seconda del grado di avvicinamento al mondo delle Idee raggiunto in vita.

La vista della bellezza nei corpi provoca un estremo turbamento e un desiderio indefinibile e struggente di possesso, perché suscita in noi il confuso ricordo del Bello: le anime più elementari reagiscono a questo turbamento cercando il possesso fisico ed il piacere, perché confondono la bellezza con il corpo che ne è portatore; le anime più evolute avvertono un senso di smarrimento e di calore improvviso, un tormento e una specie di prurito, “come i bambini quando mettono i denti”: sono le ali dell’anima che spuntano, per riportarla in quel luogo dal quale essa proviene.

Ciò dipende dalla diversa indole dei due cavalli alati: uno, bianco, è di nobile temperamento, sensibile al richiamo dell’auriga; l’altro, nero, è rozzo e ribelle, e per di più completamente sordo. [Il primo cavallo rappresenta la componente volitiva, tò thymoeidès; il secondo cavallo rappresenta la componente appetitiva, tò epithymetikòn; l’auriga rappresenta l’elemento razionale, tò loghistikòn.

Se però alla fine l’auriga riesce a tenere a bada il cavallo nero, ecco che l’amore manifesta i suoi effetti potentemente positivi: anche l’amato si accorgerà prima o poi che l’innamorato coglie in lui la bellezza meglio di chiunque altro, ed a poco a poco finirà per desiderarne ardentemente la compagnia. L’amante, dal canto suo, si comporterà con rispetto e addirittura con venerazione, avendo riconosciuto nell’amato la componente divina del Bello.

Ma la confutazione di Socrate non finisce qui: neanche nel caso in cui l’amante e l’amato si lascino sopraffare dai sensi l’amore può essere definito un male: certo l’anima non metterà le ali, ma l’amore le infonderà almeno il desiderio di averle – se non in questa, in un’altra vita. Al contrario, chi non ha mai provato il vero amore resterà legato alla materia, ignorando ciò che la trascende.

Ben misera cosa appare dunque il rapporto con chi non ci ama, il quale, anche se animato dalle migliori intenzioni, non potrà dispensarci altro che beni terreni e c’insegnerà la grettezza, facendoci rotolare “per novemila anni intorno e sotto terra”.

A questo punto Fedro è costretto a riconoscere che Socrate ha parlato molto meglio di Lisia, il che offre lo spunto a Socrate per intavolare un altro discorso: cosa vuol dire “parlare bene” o “parlare male”? [E’ qui che Socrate narra il mito delle cicale, in origine uomini che per cantare si scordarono di mangiare e morirono: suppergiù la stessa fine che rischiano di fare ora lui e Fedro, che a forza di parlare si stanno dimenticando di tutto il resto].